息子は年中から公文式を始め、途中で休会しつつも約1年半公文に通っています。

そんな私が感じた、幼児から公文式を始めることのメリット・デメリットを本音レビューします!

- 幼児から公文を始めようか迷っている

- 幼児で公文に通っているが、辞めようか迷っている

- 公文の代わりの教材を探している

幼児から公文式に通った理由

「やっててよかった公文式」のフレーズで有名な公文式。

小学生の姪が小学3年生から通い始め、「もっと早くからやっていれば、計算も早かったかも…」と言っていたこと。

私自身、算数が苦手で高校時代は数学が赤点、わが子には算数で苦労させたくない!と思ったことがきっかけです。

幼児から公文に通うことのメリット

毎日の学習習慣がつく

小学校に入学してから、急に机に向かう習慣をつけるのは大変!

毎日宿題をすることで学習習慣が身につきます。

自分のペースで宿題をすることができる

これは年長になってからの学習習慣ですが、親が「公文の宿題をしなさい!」というのではなく、「今日は公文の宿題が10枚あるけど、今する?それとも(保育園から)帰ってきてからする?」と聞いて、自分で宿題をする時間を決めることでスムーズに宿題をすることができるようになりました。

これは、「セルフドリブン・チャイルド」という本を読んでからの学習習慣です。

先取り学習で余裕ができる

公文式の学習目標は、できるだけ早い時期に「自学自習で高校教材」を学習すること。

小学校に入学すると環境がガラリと変わり、こどもは心身ともに疲れるでしょう。

学年を越えて進めることができるため、慣れない学校の授業にも余裕を持つことができます。

幼児から公文に通うことのデメリット

公文の費用(月謝)が高い

幼児は算数、国語、英語があり、一教科7,150円(東京都・神奈川県は7,700円)となっています。

高いと感じるか、安いと感じるかは人それぞれ違うと思いますが、2教科で14,300円(わが家の場合は15,400円)という月謝は高いかな?と感じるようになりました。

一般的な習い事であれば「平均的な金額」かと思いますが、わが家の場合は一教科5枚×2教科でこの金額なので、コストパフォーマンスが低いと感じました。

週2回の教室に通うことが大変

公文は週2回教室に通う必要があります。

保育園の帰り道なら良いのですが、わが家が通っている公文の教室は家と反対方向なので、嫌がる子どもを教室に通わせるのが大変でした。

公文に1年間通って休会した理由

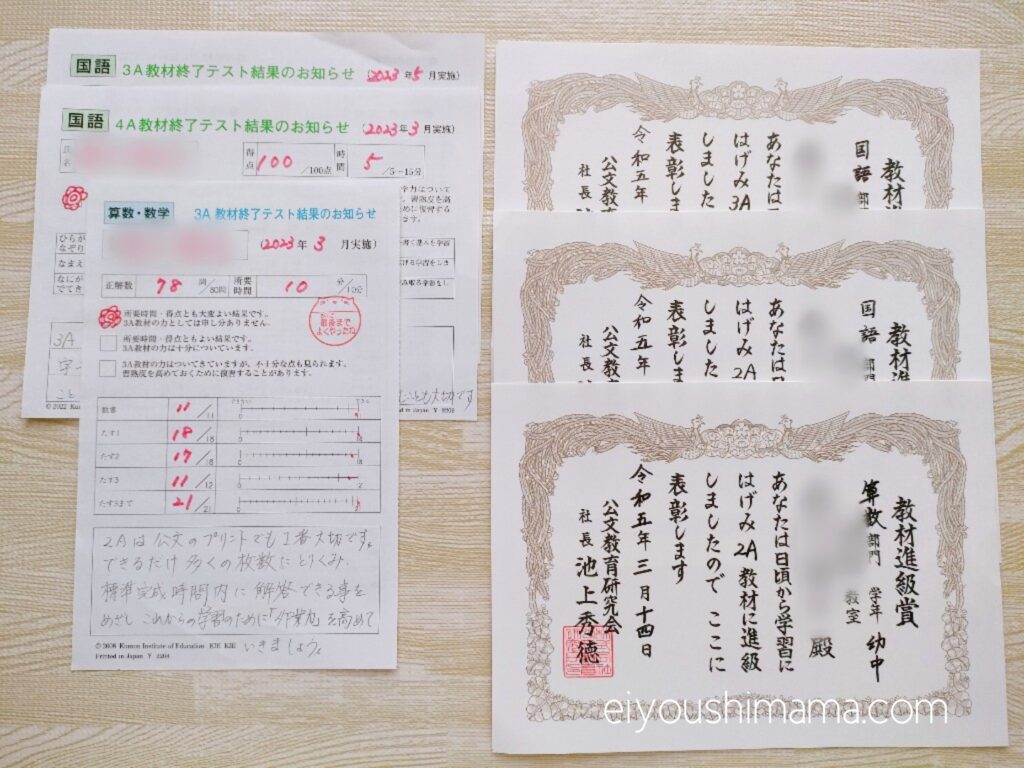

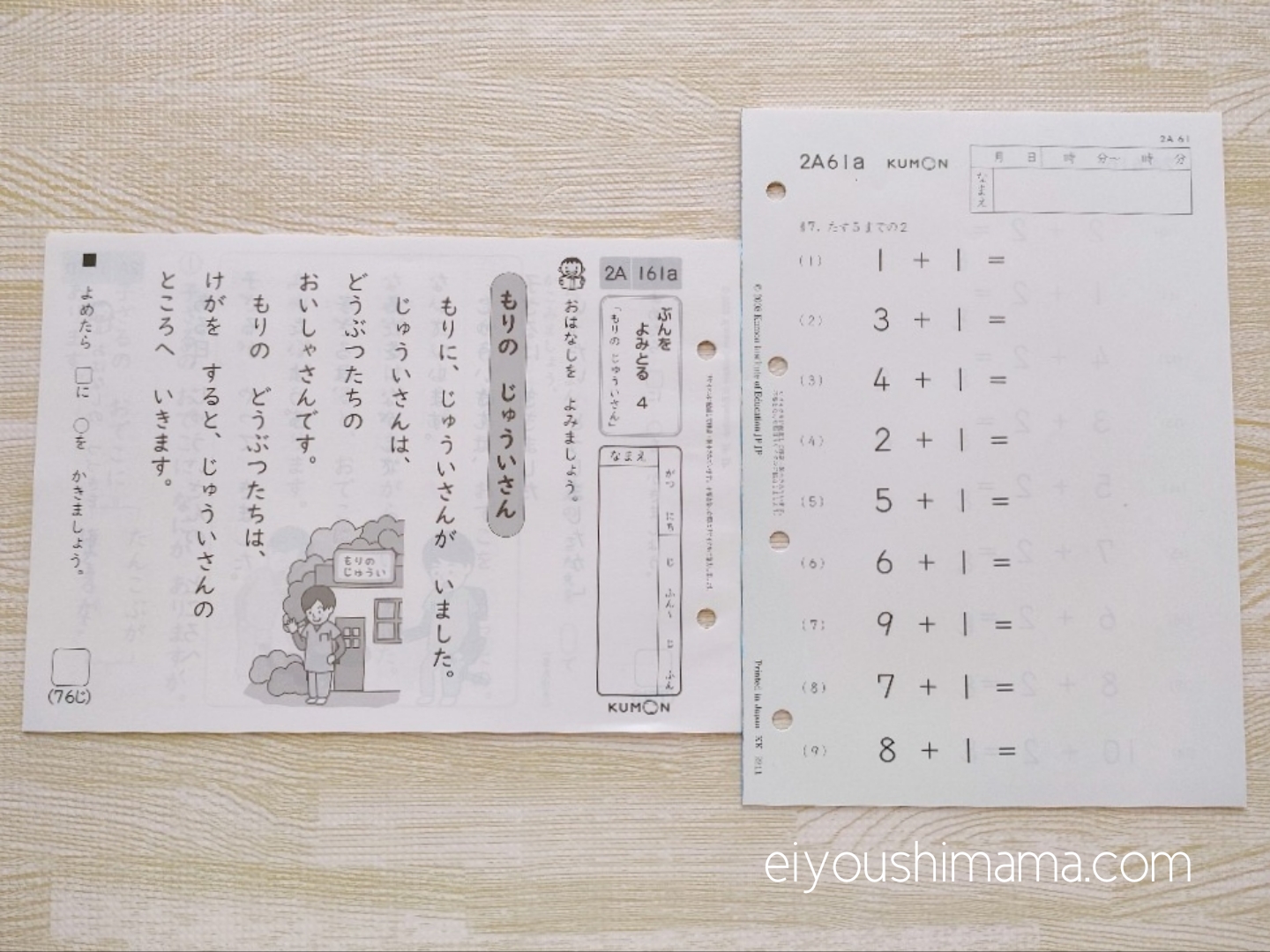

年長の息子が1年間公文に通ったところ、算数の2Aでつまづき3カ月間公文を休会しました。

公文を休会したきっかけ

算数が2A(足し算)の単純な「たす1」「たす5」などが混合になったところで理解につまづき、親が説明しても「わかんない(泣)」となってしまったため。

先生にも相談しましたが、教室で学習に1時間以上かかってしまい、息子も付き添いの私もヘトヘトに…。

「公文やりたくない!」「公文行きたくない!」と言われ続け、「ここまで嫌がるのにお金を出して続ける必要があるのか?」と悩んだことがきっかけです。

時期はちょうど7月。

暑い夏を迎える時期で、教室が少し遠かったこと、宿題を嫌がる息子に付き合う親も大変で、少しお休みしてみることにしました。

公文の費用はコスパが低いと感じた

公文は一教科7,150円(東京都・神奈川県は7,700円)。

教材でつまづき先生に相談したところ、宿題を5枚に減らして様子をみることにしました。

「たった5枚の宿題のために7,700円?これなら他のワークでカバーできるのでは?」と感じ、休会中にいろいろとお試ししてみることにしました。

公文の代わりにおすすめの教材

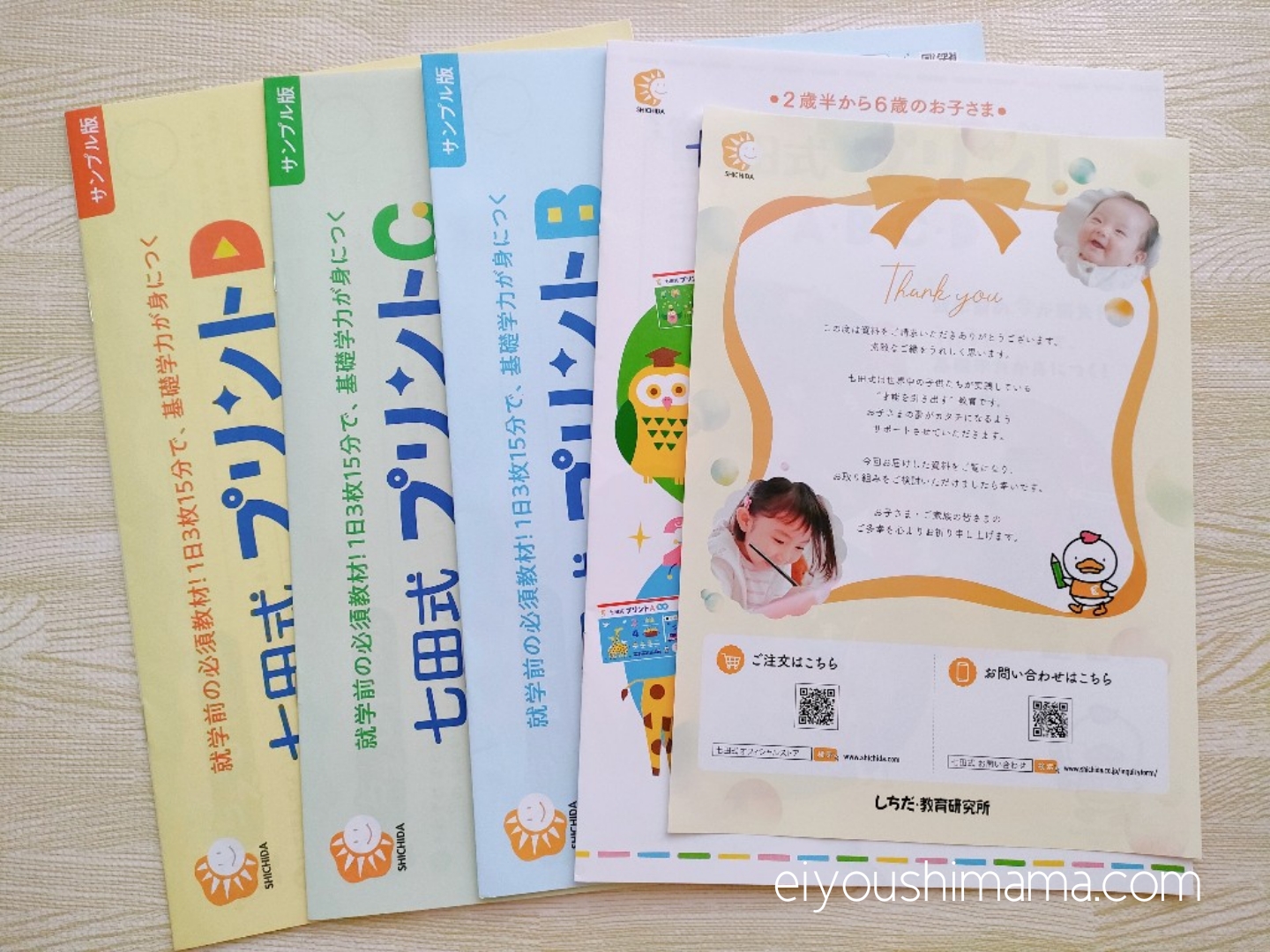

1.七田式プリント

七田式プリントは、1ヶ月1,480円、3冊セットなので1冊あたり500円弱となります。

コスパが高く、フルカラーで「勉強感がない」ので、こどもも嫌がらずにやりました。

2.がんばる舎

2歳から小学6年生まで、学年に合わせた家庭学習教材で、幼児用『すてっぷ』、小学生用『Gambaエース』の2種類があります。

特徴は、「白黒印刷のプリント教材」で、余計な付録が一切ないこと、月額990円という低価格がメリットです。

白黒で楽しさはありませんが、コスパは非常に高いといえます。

毎月送られてくる方法と、1年間分をまとめて購入できる方法があります。

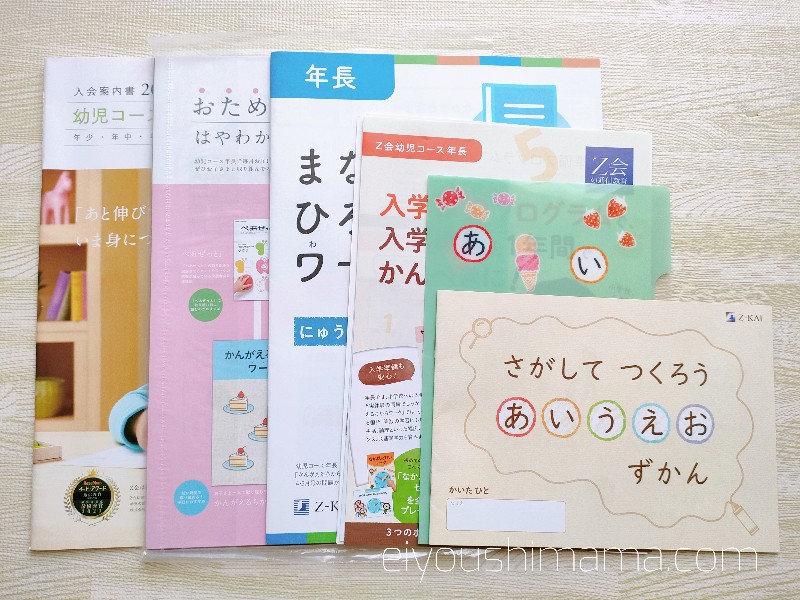

3.Z会(ゼットかい)

通信教育や塾で有名なZ会のお試し教材。

毎月3,000円なので他の教材に比べて少し高めですが、さすがしっかりした内容です。

こどもがひとりで取り組むワークの他に、親子で取り組むワークがあることが特徴かと感じました。

4.市販のドリル

市販のドリルには、くもんや学研など、たくさんの種類があります。

人気の「うんこドリル」や、ディズニー、パウパトロールなどのキャラクター教材もあるので、お子さんの好きなキャラクターを選ぶこともおすすめです。

こどもに合ったレベルを選ぶ必要があり、やや手間がかかるのが難点。

公文を克服できた理由

公文を3ヶ月お休みする前に「玉そろばん」を購入しました。

市販のドリルや通信教材などいろいろと試してみたり、玉そろばんを使ってみたことが良かったのか、気持ち的にも余裕ができたのか、つまづいてたところがふっと理解できたようで、息子自ら「公文行きたい!」と言ってきたのです。

こちらの玉そろばんは、5で色が変わるので視覚的にわかりやすいと評判です。

公文式を休会してわかったこと

- くもん以外にも良い教材はある

- 良い教材をみつけるのは時間と手間がかかる

- 通信教材でも結局親が見る必要がある

自分であれこれ教材を探すより、公文に通った方が楽だということが分かりました(笑)

コスパを優先するか手間をかけるか、ご家庭によって決めてはいかがでしょうか。

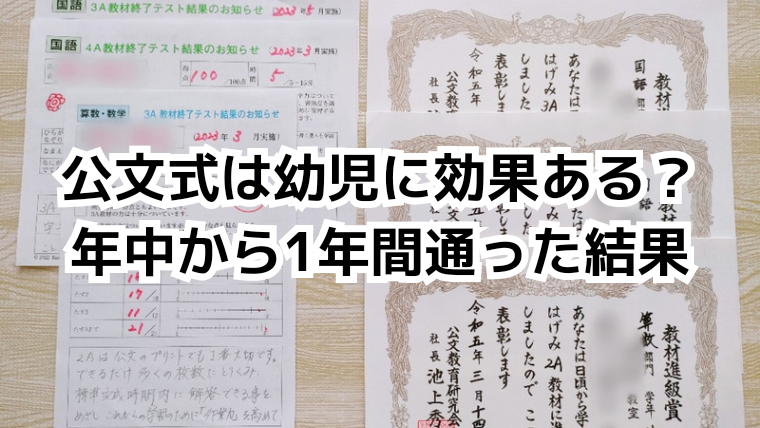

幼児から公文を始めた感想(1年後)

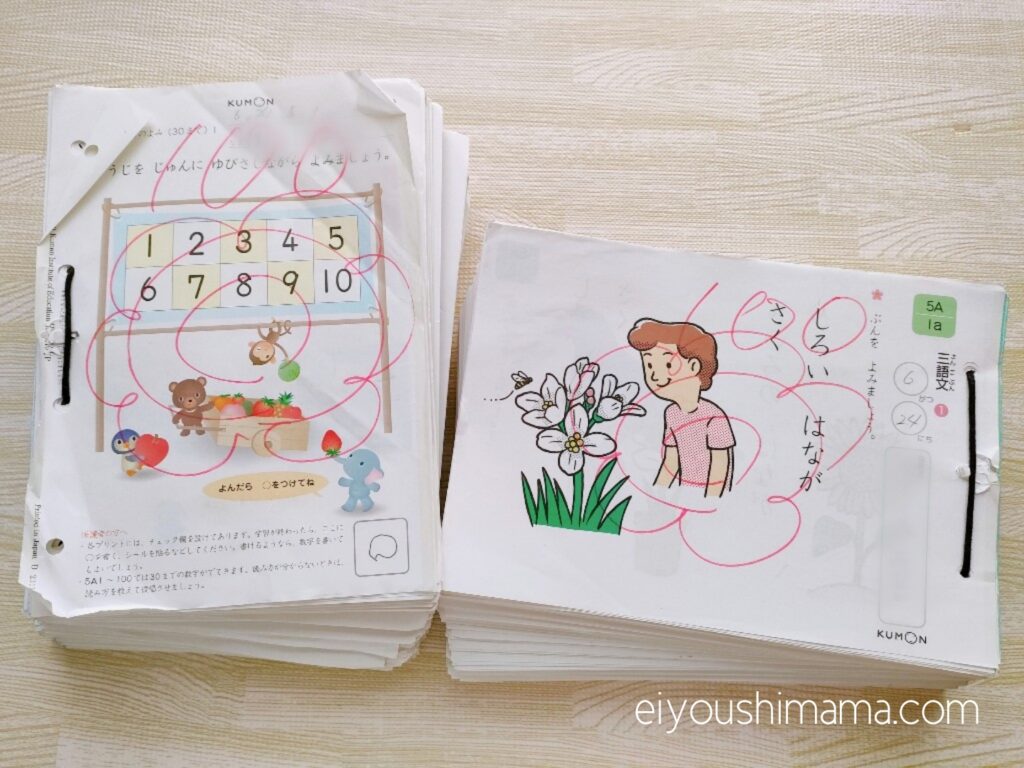

はじめは「自分の名前を書く」ということもできなかった息子。

算数も国語も5Aからスタート。

1年で自分の名前を漢字で書けるようになり、教材は2Aまで進み、たし算ができるようになりました。

国語も5Aから始め2Aに進み、文章もスラスラ読めるようになりました。

教室に着いてからの一連の流れも、一人でできるようになったことに成長を感じました。

1年間公文に通ったことを思うと、本当に成長したと感じます!

しかし、1年間で184,800円の教室代を考えると、コストパフォーマンスは低いかもしれません。(毎日親も大変なので…)

幼児から公文に通った感想(1年半後)

息子もいよいよ小学生。公文を再開してから約半年。

休会していたことが嘘のように、スムーズに宿題をするようになりました。

今は、公文に通って良かった!と心から思っています。

- 毎日宿題をするという学習習慣がついた

- 小学生になった時に余裕ができる

- 先生に褒められることで自己肯定感が高まる

- 親子の関りが増える

教室に通うことは大変だと思っていたけど、今となっては良い思い出です。